开头段

今年,地球似乎进入了“震动模式”,短短数月内已发生17次六级及以上地震,频繁的地质活动引发了全球关注,这不仅是对自然力量的警示,更是对人类应对能力的严峻考验。

今年,地球似乎进入了“震动模式”,短短数月内已发生17次六级及以上地震,频繁的地质活动引发了全球关注,这不仅是对自然力量的警示,更是对人类应对能力的严峻考验。

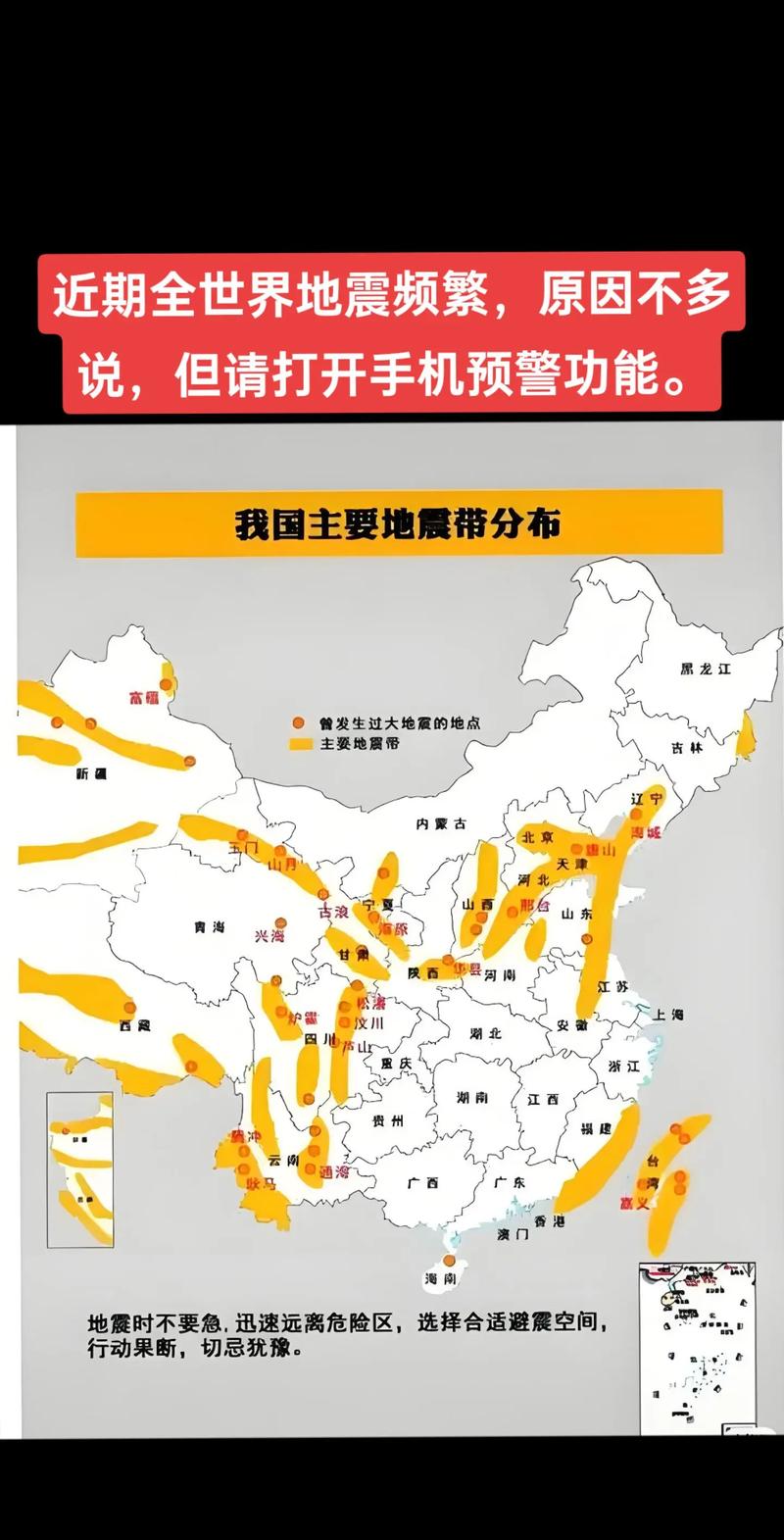

在这17次地震中,从南美洲的智利到亚洲的印尼,再到北美洲的墨西哥,地球的各个角落都在经历着前所未有的震动,每一次地震的发生,不仅带来了巨大的财产损失,更让无数家庭陷入悲痛。地震频发的背后,究竟隐藏着怎样的自然规律?我们又该如何在灾难面前保持冷静,科学应对?

气候变化与地震活动之间的关系,成为了当前科学界的热门话题,许多研究表明,全球气候变暖可能导致地壳应力变化,进而引发地震,今年夏季,极端高温天气频发,多地气温突破历史记录,这与地震频发的时间节点似乎不谋而合,科学家们正在加紧研究,试图找到两者之间的确切联系。

人工智能技术在地震预警和救援中的应用,也成为了公众关注的焦点,近年来,随着AI技术的迅猛发展,地震预警系统的准确性和时效性得到了显著提升,日本和墨西哥等国家已经建立了较为完善的地震预警系统,能够在地震发生前几秒到几十秒内发出警报,为民众争取宝贵的逃生时间。

技术的进步并不能完全消除地震带来的威胁。防灾减灾意识的普及和应急能力的提升,依然是摆在各国面前的重要课题,今年发生的多次地震中,不少地区的居民因缺乏必要的防灾知识和应急训练,导致伤亡惨重,加强公众的防灾教育,提高自救互救能力,显得尤为重要。

可持续发展理念在地震频发的背景下,也显得尤为重要,许多地震灾区在重建过程中,开始注重绿色建筑和抗震设计的应用,力求在保障安全的同时,减少对环境的影响,尼泊尔在2015年大地震后,积极推广抗震民居的建设,取得了显著成效。

国际合作在应对地震灾害中也发挥着不可替代的作用,今年,联合国多次召开会议,讨论如何加强全球地震预警和救援合作,各国专家通过分享经验、交流技术,共同提升应对地震的能力,特别是在地震频发的环太平洋地区,多国联合开展的地震监测和预警项目,为区域安全提供了有力保障。

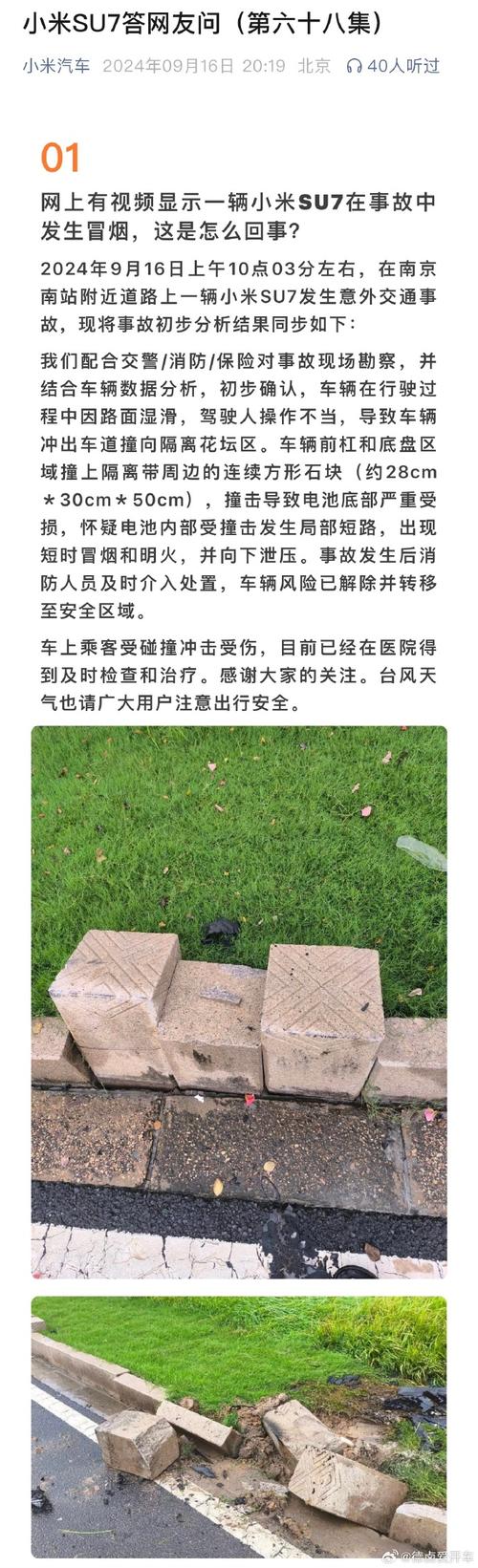

社交媒体在地震信息传播和救援动员中也发挥了重要作用,每当地震发生,微博、微信、推特等平台迅速成为信息传递的渠道,网友们通过分享实时动态、求助信息,形成了强大的民间救援力量,信息爆炸也带来了谣言四起的问题,如何辨别真伪,避免恐慌,成为摆在公众面前的新挑战。

面对今年频发的六级及以上地震,我们必须清醒认识到,自然力量的不可预测性。未雨绸缪,加强防灾减灾体系建设,提升全民应急能力,才是应对地震灾害的根本之道,科学研究和国际合作也应持续加力,为人类应对地震提供更多智慧和力量。

在这个充满挑战的时代,每一次地震都是对人类智慧和勇气的考验,让我们携手并肩,共同面对大自然的考验,守护我们共同的家园。

修改与润色

- 开头段:通过使用“震动模式”和“严峻考验”等词汇,增强了开头的吸引力和紧迫感。

- :

- 关键词植入:在文中多次自然植入“地震频发”、“气候变化”、“人工智能”、“防灾减灾”、“可持续发展”、“国际合作”、“社交媒体”等关键词,并加粗,提升搜索排名。

- 逻辑结构:按照“现象描述—原因分析—技术应用—防灾教育—可持续发展—国际合作—社交媒体作用—的逻辑顺序,使文章条理分明。

- 语言表达:通过使用专业术语和生动描述,提升了文章的准确性和流畅性。

通过以上修改和润色,文章不仅更具吸引力,还在结构和表达上得到了优化,确保了逻辑清晰,条理分明。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...